Matthias Harder, Kurator

Viele Fotografen interessieren sich für Menschen, ihre Gesichter und Mimik, ihre Körper und Haltungen. Manche Fotografen hingegen spüren eher den menschlichen Spuren nach, gewissermaßen ihrer Abwesenheit in leeren Räumen. Beide Herangehensweisen erfordern ein großes emotionales Gespür, Anna Lehmann Brauns gelingt Letzteres immer wieder neu. In ihrer aktuellen Serie entführt sie uns in einen Mikrokosmos alternativer Lebensformen in San Franzisco, konkret in die dortigen Schwulen- und Lesbenclubs, vor allem im legendären Castro-Viertel. Wir sehen allerdings – wie auch sonst in ihrem Werk – weder die Clubbesitzer und Angestellten noch die Gäste. Wir blicken stattdessen auf leere Bühnen und Barhocker, auf ungenutzte Billardtische und Kinosessel. Alles ist menschengemacht und für Menschen gedacht, doch diese bevölkern die Szenerie immer erst etwas später. Nicht alle von uns sind sicherlich in der Lage, die Unterschiede zwischen den Clubs zu erkennen, etwa zwischen Schwulen- oder Transgenderbars, und die entsprechenden Codes richtig zu lesen. Durch die englischsprachigen Schilder können wir die Räume zumindest in den anglo-amerikanischen Sprachraum verorten. Ansonsten könnten diese Kneipen überall sein, und vielleicht auch Heteros offenstehen.

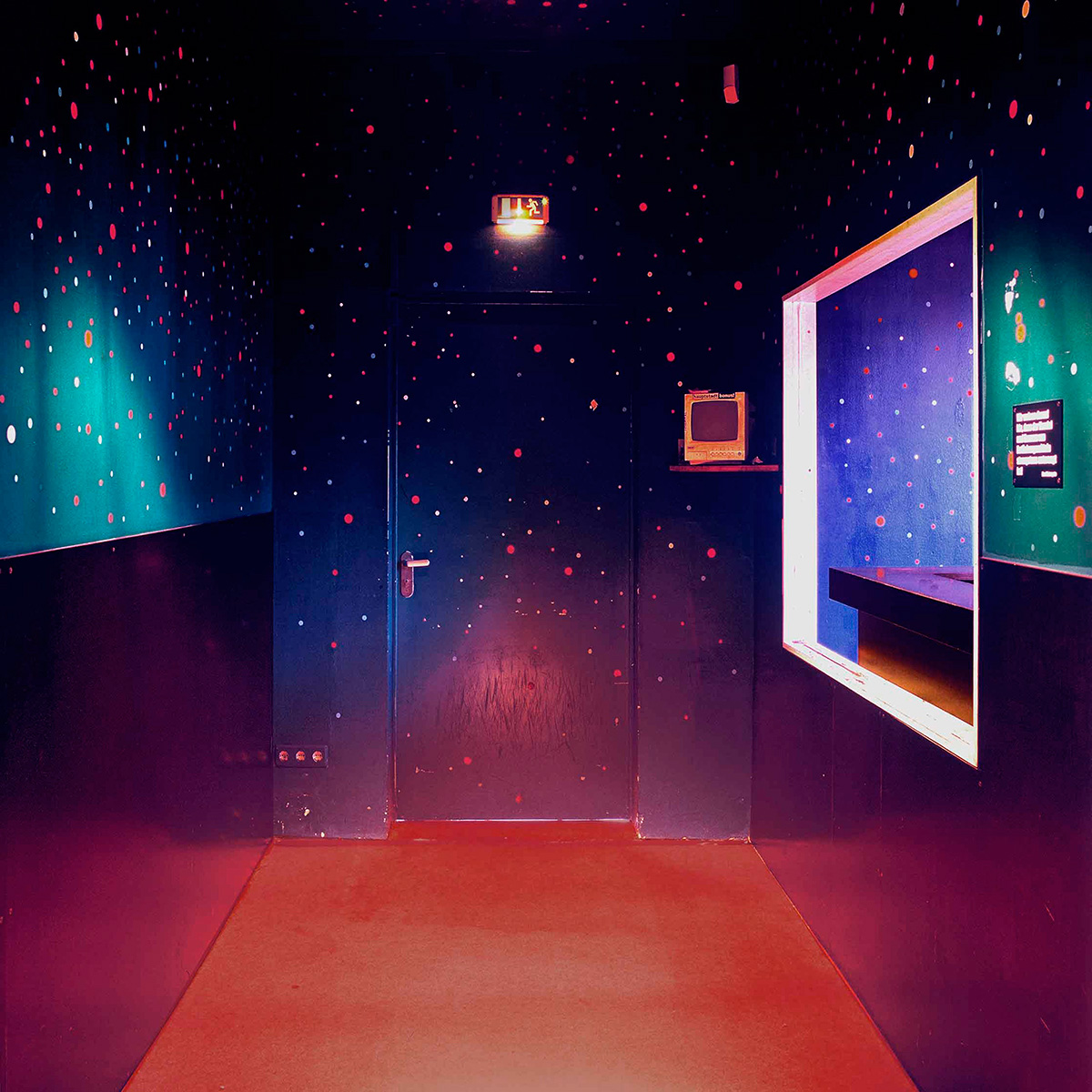

Interessant sind die liebevollen Details in den verwaisten Innenräumen, die durch die Aufnahmen erst sichtbar zu werden scheinen. Anna Lehmann Brauns interessiert sich grundsätzlich in ihrem Werk für Farben und Oberflächen, für Zeichen und deren mögliche Bedeutungen. Ihr fotografischer Ansatz kommt einer systematischen Untersuchung gleich, einer ästhetischen und gesellschaftlichen Studie. Ihre Bilder sind pur und real, und doch ist diese Art von künstlerischer Dokumentation rätselhaft genug, als dass uns die Bildinhalte und Details über einen längeren Zeitraum sonderbar fesseln.

Die Räume könnten auch Filmkulissen sein; etwas Ähnliches findet sich ja bereits in ihrem früheren Werk, etwa Räume, die als Filmstudios für soap operas genutzt werden. Es ist stets eine Art Kippeffekt in ihren Fotografien spürbar, das Dargestellte kann völlig authentisch sein oder auch etwas ganz Anderes.

Anna Lehmann Brauns zeigt uns reale Kulissen und eine kulissenhafte Realität zugleich – und lässt unseren Assoziationen und Imaginationen viel Freiraum. Es geht im Medium Film und manchmal auch in der Fotografie bekanntlich um Illusionen und Projektionen.

Das gilt auch für die neue Serie von Anna Lehmann-Brauns: Wild Side West, benannt nach eine Lesbenbar in San Franzisco – die Stadt gilt als Mekka der Homosexuellenbewegung, nicht allein durch die legendäre Figur des Harvey Milk, des ersten bekennenden schwulen Politikers in den USA; seine Lebensgeschichte wurde später auch mit Sean Penn verfilmt. Milk wurde 1978 ermordet, und die milde Bestrafung des Täters führte zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Harvey Milk lebte im Castro-Viertel, und dort war Anna Lehmann Brauns mit ihrer Familie während ihres mehrmonatigen Aufenthaltes auch zufälligerweise zunächst untergekommen. Überall hängen dort Regenbogenfahnen, es gibt HIV Beratungsstellen, zahlreiche Läden für Sexspielzeug und entsprechende Bars. Noch in den 1970er-Jahren waren sexuelle Handlungen zwischen zwei Homosexuellen in den meisten amerikanischen Staaten verboten – und sie wurden häufig auch angezeigt und verfolgt. Man konnte beispielsweise seine Wohnung verlieren, und so zogen es viele vor, etwa Sex nachts im Park zu praktizieren – oder in Gay-Clubs. In San Franzisco konzentrierten sie sich schließlich vor allem im Castro-Viertel.

Die sexuelle Orientierung funktioniert als Persönlichkeitscharakteristikum für viele wie die Religion – unabhängig und jenseits nationaler Grenzen oder beruflicher Identitäten. Schwule, Lesben und Transgender konnten sich jahrhundertelang nicht öffentlich bekennen, und können es in manchen Ländern bis heute nicht, sie wurden verfolgt und getötet. Doch in San Franzisco ist zumindest in den entsprechenden Clubs eine gewisse Sicherheit und Unbeschwertheit der LGBT-Szene möglich – und diese Toleranz und Gleichberechtigung existiert noch immer, trotz Donald Trump, der auch schon mal als keynote-speaker bei LGBT-Gegenveranstaltungen aufgetreten ist. Manche Drag-Queen-Auftritte im „Divas“, „The Stud“ oder „Oasis“ gleichen wiederum polemisch-politischen Büttenreden, die auf die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA reagieren und entsprechend opponieren.

Anna Lehmann Brauns ging häufig vormittags in die Clubs, während ein Putztrupp durch die Räume fegte. Das musste natürlich entsprechend in überzeugenden Gesprächen mit den Barbesitzern anhand von Arbeitsproben vorbereit werden.

Nur gelegentlich sehen wir auf ihren Fotografien durch Fenster eindringendes Tageslicht, meist sind die Räume allein durch künstliches Licht illuminiert. Das schwache, gelegentlich auch schummerige Licht vor Ort erforderte eine lange Belichtung mit ihrer Mittelformatkamera, und so scheinen sich auch verschiedene Zeitschichten und Geschichten auf das finale Bild zu verdichten. Sie öffnet uns hier die Türen zu einer meist verborgenen, gelegentlich etwas klaustrophobischen Welt, ihr Blick ist prinzipiell neugierig, mitunter voyeuristisch. Gleichzeitig bleibt sie so zurückhaltend wie möglich – und bewahrt, ja beschwört in ihren Bildern den unnachahmlichen Zauber eines Ortes. Es geht ihr in dieser Serie nicht um die Club-Besucher, um deren Sex oder deren mögliche Ausschweifungen, sondern auch hier um die funktionslose Schönheit eines besonderen Innenraumes und um die geheimnisvolle Ruhe einer Zwischensituation. Sie schildert nicht nur einen Zustand, sie verwandelt leere Räume in Schaukästen. Mit „Wild Side West“ erzählt sie uns wieder eine besondere Geschichte; manchmal stellt sie visuelle Fragen, und wir müssen die Antworten in unserer Rezeption geben. Denn das Interessante sind schließlich die Bilder in unseren Köpfen, die unweigerlich folgen, und das wird von der Künstlerin natürlich gleich mitgedacht.